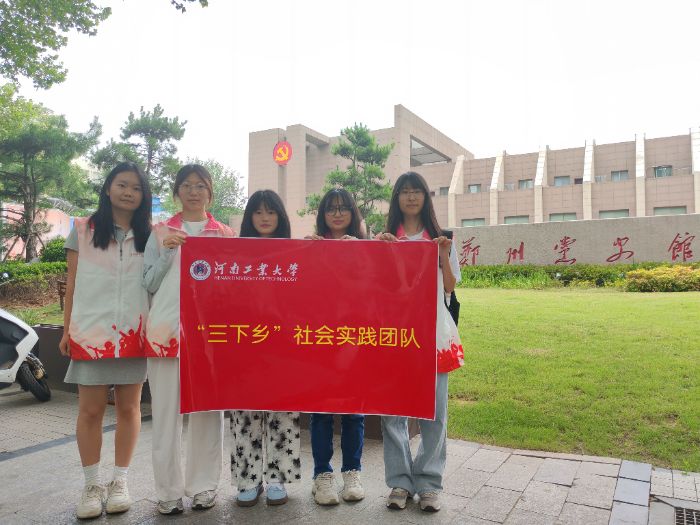

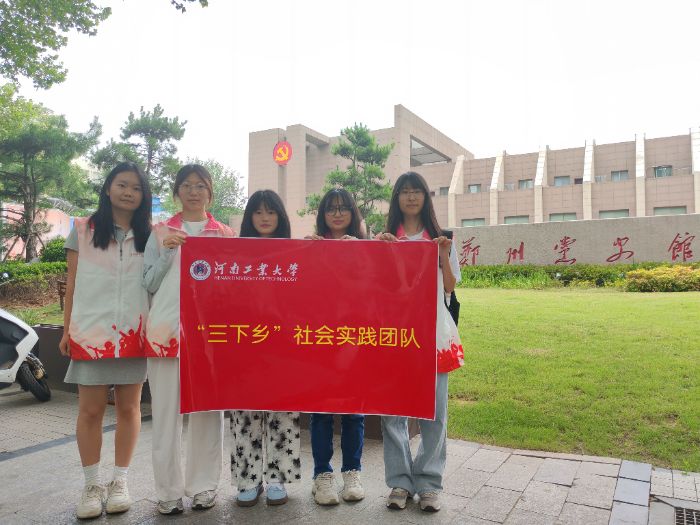

图 1实践团队出发前在党史馆前的合影

(河南工业大学外语学院翻译2401班 讯) 2024年七月末,一支名为“青春赋能基层”的实践团队走出校园,深入安徽、河南三地的乡村与社区,开展了一场以“青春赋能基层,脚步丈量乡情”为主题的暑期社会实践。在为期一周的时间里,团队成员以教育关爱和社区服务为双翼,不仅为基层带去了实实在在的帮助,更在躬身实践中完成了从大学生到基层服务者的角色转变,实现了青春价值与乡土深处的双向奔赴。

不同于传统意义上的“三下乡”,本次实践凸显出精准化、可持续化的新特点。团队在前期充分调研的基础上,针对基层普遍存在的“一老一小”照护难题精准发力。在柳青村小学、城关镇街道办活动中心等地开设的“爱心课堂”,超越了简单的课业辅导,成为了安全教育的“宣讲站”和兴趣拓展的“启蒙地”。队员们精心准备的防溺水、防诈骗情景模拟教学,将抽象的安全知识转化为孩子们听得懂、记得住的语言,真正为留守儿童筑牢了暑期安全防线。

图 2团队成员正在开展沉浸式防溺水安全教育,孩子们踊跃参与

与此同时,服务的触角延伸至社区治理的神经末梢。队员们化身“临时助理”,投身于档案整理、数据录入等繁琐的基层工作中,以数字化手段为传统治理赋能;他们亦是惠民政策的“翻译官”,走街串巷,用乡音俚语将政策温暖送到居民心头;他们还是社区环境的“美容师”和孤寡老人的“贴心人”,在一次次的弯腰清扫和耐心陪伴中,用青春活力涤荡角落,以赤子之心温暖暮年。

图 3团队成员帮助独居老人打扫院落,在劳动中传递关怀

实践的意义远不止于服务的当下,更在于播下希望的种子,引发深远而温暖的长效回响。团队始终着眼于探索可持续的赋能模式,他们通过自主运营的社交媒体平台,以细腻的笔触和真实的镜头,持续记录并传播实践中的温暖瞬间,让爱的涟漪超越地域,触动更多心灵。更重要的是,团队已将建立长期结对机制提上议程,深入思考如何让“爱心课堂”实现常态化运作,如何使社区服务从“阶段性帮扶”转向“持续性陪伴”。他们正努力将暑期实践的星星之火,转化为永不落幕的青春奉献,真正把“办实事”的初心,沉淀为“长效事”的担当。

图 4“爱心课堂”中,团队成员与孩子们一起制作手工书签,其乐融融

这是一次深刻的国情教育,更是一场生动的青春思政课。队员们用脚步丈量乡土中国的广阔与真实,在服务奉献中厚植了家国情怀,锤炼了意志品质。正如撒贝宁所言:“青春是一本太仓促的书,我们不妨用奋斗的汗水为它注解,用实践的脚步为它丈量。”团队的成功实践生动表明,当代中国青年完全可以将个人成长融入国家发展大局,在基层的广阔天地中施展才干,为实现中华民族的伟大复兴贡献青春力量。

供稿:河南工业大学外语学院翻译2401班“青春赋能基层”实践团队

撰稿人:梁亚如、马若彤

摄影:霍圆圆、黄雅莉、程雨