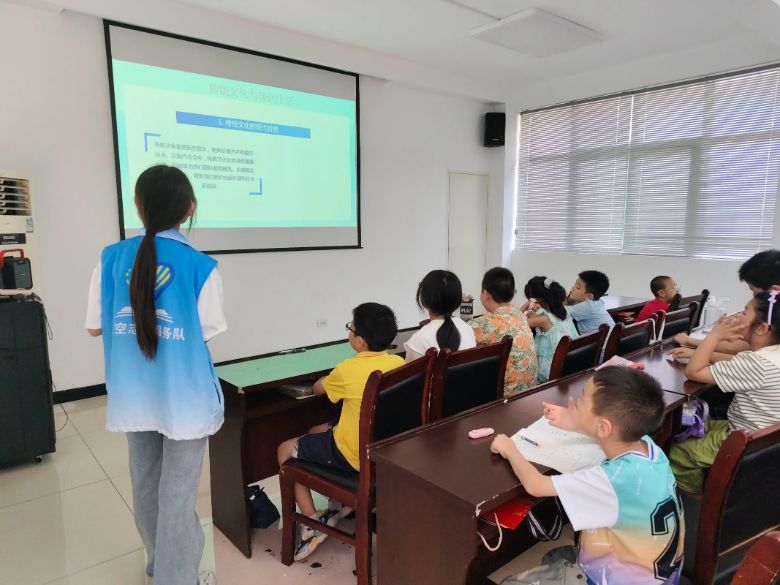

2025年7月11日,蝉鸣织夏,绿荫满窗。湖北汽车工业学院星空志愿服务队(以下简称“星空服务队”)第三次走进十堰市张湾区红卫街道燕沟社区服务中心,以“课业辅导+传统文化浸润”双轨模式续写暑期实践新章。继红色教育、翰墨琴韵活动后,本次实践聚焦中华文明的多元维度——节日习俗、饮食智慧、服饰流变、建筑匠心、乐器雅韵、文学瑰宝,通过趣味互动与深度体验,在孩子们心中筑起文化自信的基石。

晨光伴学:课业辅导搭桥梁 文化元素巧渗透 上午九时,活动室的书桌前已伏满专注的小身影。志愿者化身“知识引路人”,将传统文化元素自然融入课业辅导。 数学区,志愿者小王用故宫建筑群俯视图辅助讲解“面积计算”:“看,太和殿的屋顶像不像一个巨大的长方形?东西宽60米,南北深30米,它的‘大屋顶’占地多少平方米?”孩子们盯着屏幕上恢弘的琉璃瓦顶,迅速列出算式:“1800平方米!”“对!这就是古人‘天圆地方’智慧在建筑中的体现。”抽象的数学题,在飞檐斗拱的具象中迎刃而解。

语文组正热火朝天地进行“节日诗词擂台赛”。“‘爆竹声中一岁除’写的是哪个节日?”“春节!”“那‘粽包分两髻,艾束著危冠’呢?”五年级的李明浩抢答:“端午节!这是陆游写的包粽子、挂艾草!”志愿者顺势展开节日饮食文化:“为什么端午节吃粽子?元宵节吃汤圆?中秋节吃月饼?”孩子们争相举手:“纪念屈原!”“象征团圆!”“庆祝丰收!”——传统食物的文化密码在问答间悄然解锁。

文脉寻踪:多维探华夏 童声话千年

文脉寻踪:多维探华夏 童声话千年课业辅导后,“传统文化万花筒”环节正式开启。志愿者以互动问答为轴,串联起五千年文明经纬。 “衣冠里的礼仪”** 板块,屏幕上展示汉服、旗袍、苗绣盛装等服饰演变。“为什么古人说‘衣冠上国’?”志愿者提问。“因为衣服代表礼仪!”三年级张子涵大声回答。“对!汉服的‘交领右衽’象征做人要正直;苗族姑娘把历史绣在衣裙上,是‘穿在身上的史诗’。”孩子们触摸着志愿者带来的真丝面料,惊叹于“一丝一线”承载的文明重量。

“舌尖上的智慧” 环节,从“南米北面”的饮食地理,到“四菜一汤”的明太祖典故,再到“药食同源”的养生哲学。“为什么四川人爱吃辣?”“因为要祛湿!”“为什么过年吃鱼?”“年年有余!”童声雀跃中,一方餐桌化作文化课堂。 “建筑中的匠心”** 部分,志愿者对比天坛祈年殿的榫卯结构与现代钢筋建筑:“不用一根钉子,却能屹立六百年不倒,秘密在哪里?”“木头互相咬住了!”孩子们指着榫卯模型惊呼。当播放应县木塔抗震模拟视频时,“哇——”的赞叹声久久不息,对“工匠精神”的敬佩油然而生。 “乐声里的山河”** 单元,二胡、琵琶、古筝等乐器图片轮番呈现。“‘大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语’形容哪种乐器?”“琵琶!”孩子们齐声背诵白居易的诗句。志愿者轻拨古筝弦,一曲《渔舟唱晚》流淌而出:“这声音让你想到什么?”“夕阳!湖水!打渔人回家!”童真的想象与千年音韵共振。

巧手绘乾坤:方寸脸谱纳万象 五彩笔尖传精神

巧手绘乾坤:方寸脸谱纳万象 五彩笔尖传精神 文化之旅的高潮,是“脸谱工坊”手工实践。长桌上,白胚脸谱、五彩颜料、勾线笔整齐排列。志愿者先以京剧经典角色为例,重温脸谱色彩哲学:“红忠勇、黑刚直、白奸诈、金银显神妖”。

“我要画关羽!红脸代表忠心!”六年级王浩宇提笔蘸满朱砂,小心翼翼勾勒丹凤眼。“我喜欢包公,黑月牙显公平!”陈思琪在额头描出弯月。孩子们专注调色、运笔,将刚学的文化符号转化为指尖艺术。当一幅幅赤胆忠心的关羽、铁面无私的包公、神机妙算的孙悟空跃然眼前,活动室瞬间化作小型戏曲博物馆。

双轨深耕:文化星火耀童心 自信新苗正茁壮

双轨深耕:文化星火耀童心 自信新苗正茁壮活动惠及社区30名儿童,在问卷反馈中,“脸谱制作”与“节日探秘”成最受欢迎环节。燕沟社区主任周娟娟感慨:“从算故宫面积到画脸谱,孩子们在解题中触摸文化厚度,在动手中理解精神内涵。这种‘知识+体验’的双轨设计,让文化传承真正活了起来。” 星空服务队队长捧着一只画着金色雷公脸谱的作品说:“当孩子举着脸谱说‘金色象征孙悟空火眼金睛,能辨善恶’时,我们看到了文化认同的星光。我们的使命,就是让这些星光汇聚成照亮民族未来的星河。” (通讯员 张冰冰)