实践伊始,“红心研墨”团队便确立了“观察-协助-主导”的渐进式体验路径。筹备阶段,他们与托管中心负责人的沟通焦点,从单纯的学生情况,延伸至运营成本、师资结构、家长沟通策略等更宏观的行业性问题。实地考察时,他们的目光不仅停留在硬件设施上,更细致观察了原有教师的工作状态、班级管理的常规流程以及不同年龄段孩子的群体特征。团队成员还主动争取参与了一次中心内部的教研例会,聆听了资深教师关于“暑期学生情绪特点与应对策略”的分享。这份始于行业宏观视角的筹备,为他们后续的深度体验奠定了坚实的基础,使他们不再是浮于表面的“旁观者”,而是带着问题与思考的“介入者”。

课业辅导:于细微处见专业精神

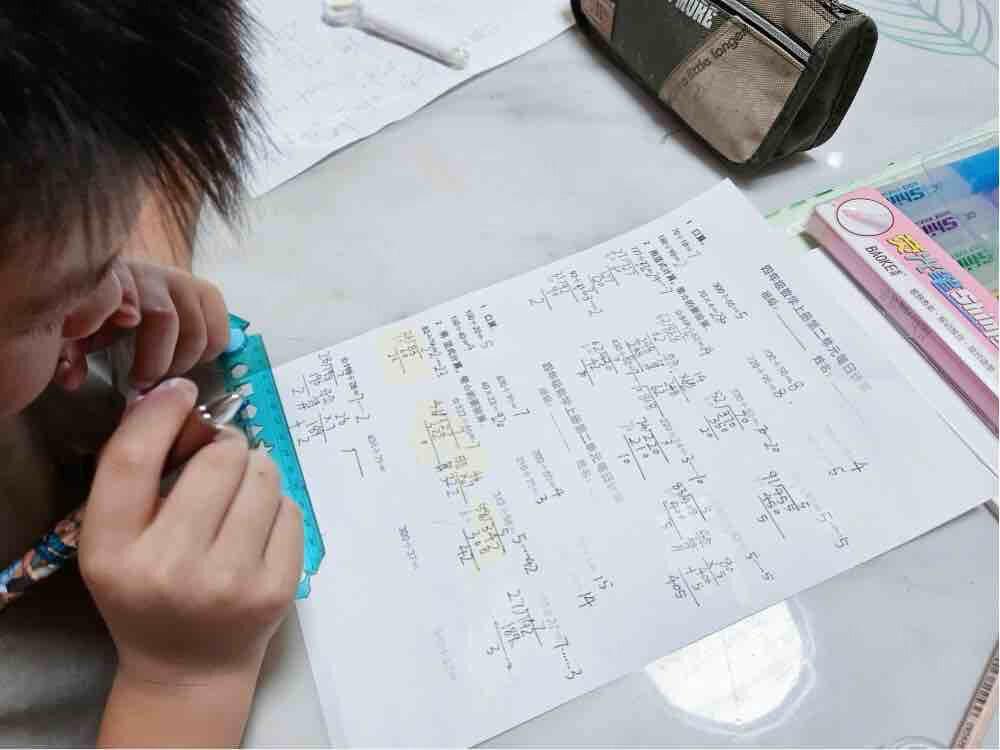

真正的教学实践,远比想象中复杂。课业辅导绝非简单的“检查答案”。队员们很快发现,一名优秀的托管老师,需要同时扮演多种角色:是知识的答疑者,必须用最浅显的语言讲透知识点;是习惯的监督者,要持续纠正孩子们的坐姿、握笔姿势和时间管理;更是情绪的疏导者,需敏锐察觉孩子因为题目不会做而产生的焦躁或畏难情绪,并及时给予鼓励。一位托管中心的王老师告诉队员:“我们卖的不是时间,是专业和耐心。孩子在你这里一个月,做题习惯、思考方式有没有向好变化,家长一眼就能看出来。”这番话让队员们深感震撼。他们开始模仿和学习老教师们的“话术”和“眼神”,尝试用“老师相信你再读一遍题就能找到关键”代替“你怎么又没看清题目”,教育智慧体现在每一个微小的互动瞬间。这种对“专业精神”的切身体认,是任何理论学习都无法替代的。活动组织:洞察需求背后的管理哲学 组织兴趣活动,则让队员们窥见了教育服务中的“产品设计”与“用户运营”思维。一场成功的活动,其核心在于精准把握孩子的心理需求。绘画和手工之所以受欢迎,是因为它们满足了孩子们对“创造性成就”的渴望;故事分享会成功的关键,在于提供了一个安全的“自我展示”平台。团队成员在与中心老师的交流中了解到,暑期活动的设置直接关系到托管服务的口碑和续费率,“好玩”是硬指标。同时,安全是悬在所有组织者头上的“达摩克利斯之剑”。从材料的安全性(如剪刀必须是圆头的)到活动过程中的动态风险管控(防止追跑打闹),每一个细节都需提前预案。队员们第一次独立带队外出时,精神高度紧张,反复清点人数,视线不敢离开任何一个孩子。这种巨大的责任压力,让他们对教育行业所承载的安全重担有了刻骨铭心的认识。

沟通之桥:构建家校共育的信任纽带

实践中最具挑战性的一课,来自与家长的沟通。每日放学时,与家长短暂的交流窗口,是建立信任的关键时刻。队员们从最初的紧张无措,到后来能从容、有重点地反馈孩子当天的进步(如“今天主动问问题了”、“画画特别有想法”)和需要关注的地方(如“计算粗心的老毛病又犯了一次”),并学会给家长提供具体的、可操作的家庭辅导建议。他们体会到,与家长沟通的核心并非汇报,而是结成“教育同盟”,共同助力孩子成长。一位组员在实践日记中写道:“我过去以为老师的工作止于放学铃响。现在才知道,与家长建立良好的信任关系,是教育能真正生效的社会基础。这份沟通的艺术,需要终身学习。”

从体验到敬畏的认知升华

南京师范大学泰州学院“红心研墨”暑期志愿教学服务团队的这次实践,是一次彻底的“祛魅”与“赋魅”过程。它祛除了对教育行业“假期多、工作轻松”的片面想象,揭示了其背后所需的专业、耐心、管理和沟通的极致付出。同时,它又为这个行业赋予了更崇高的光芒——当实践成员们看到通过自己的努力,一个内向的孩子敢于举手,一个学习困难的孩子重拾信心时,他们所获得的职业成就感和价值感是无与伦比的。他们深刻认识到,教育是一个“慢工出细活”的行业,急功近利与之格格不入,它需要从业者拥有极大的爱心、韧性和智慧。这次深入一线的体验,如同一面镜子,让队员们清晰地照见了自身的能力短板与性格特质,为他们未来的职业规划提供了极其宝贵的一手经验和极其深刻的反思。南京师范大学泰州学院“红心研墨”暑期志愿教学服务团队此次的探索证明,唯有真正沉下去,才能触摸到教育的真实温度与分量,从而更坚定、更清醒地走向未来。

作者:谢湘媛 刘旭