七月的邳州,暑气蒸腾。南京工程学院计算机工程学院 “星火兴乡” 实践团的邳州籍学子,带着对家乡的赤子之心,于 7 月 9 日至 18 日开展了为期十天的暑期实践。他们在红色场馆中感悟初心,在乡村田野间探寻发展,在与村民的互动中传递能量,用脚步丈量故土,用行动诠释担当,让青春在实践中绽放光彩。

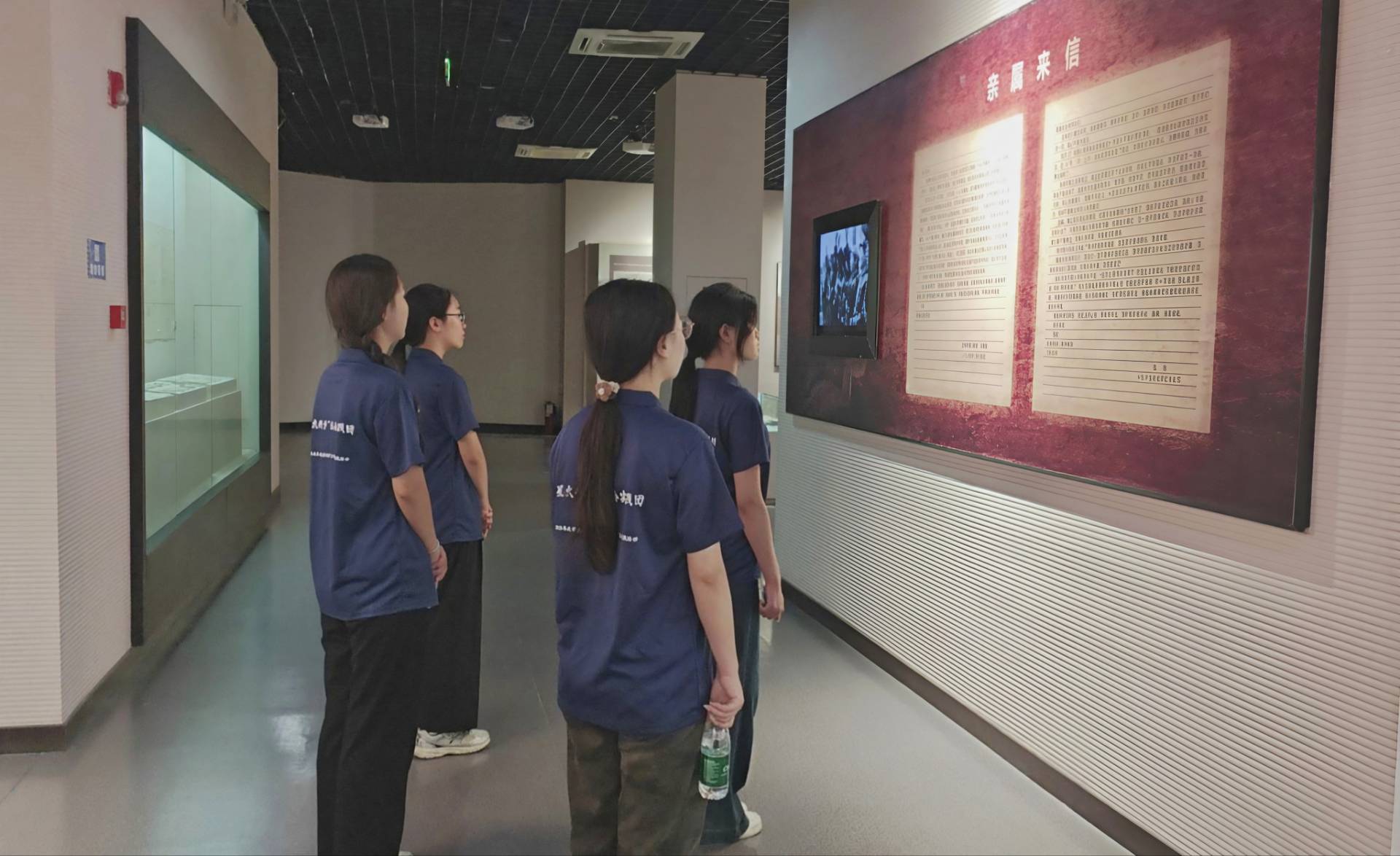

走进邳州市博物馆,仿佛穿越时空长廊。泛黄的革命书信字迹遒劲,锈迹斑斑的旧式武器见证沧桑,戴蔚侠、徐林侠等先烈的英勇事迹,通过一件件实物史料生动铺展。南工程学子张研研站在展柜前,目光久久停留在这些老物件上:“每一件都像有生命般,诉说着家乡那段艰辛却热血沸腾的革命岁月,让我们对初心有了更深刻的理解。”

侯德明艺术作品展上,近百幅跨越半个多世纪的画作,以细腻笔触描绘邳州的历史变迁与乡土风情。从革命年代的艰苦卓绝到新时代的蓬勃发展,艺术作品中的红色基因传承脉络清晰可见,让学子们在美的熏陶中,加深了对家乡的情感联结。

王杰烈士纪念馆内,“一心为革命” 的坚定信念和 “三不伸手” 的高尚品德,通过详实的史料和生动的讲解深入人心。团队负责人白雪莲在参观后说:“先烈们用生命搭建起精神高地,我们这代青年必须以奋斗为笔,续写他们未竟的事业,守护好这份精神财富。”

图为实践团成员参观王杰烈士纪念馆场景 周丹宇摄

离开红色场馆,实践团来到议堂镇议堂村,感受乡村振兴的强劲脉动。在村党支部书记李坤的带领下,队员们看到:整齐排列的二层小楼规划有序,专为老人打造的住房温馨舒适,3 元就能吃上热乎饭菜的老人食堂里,欢声笑语不断。张山龙望着河边依依的垂柳和清澈的河水,不禁感叹:“如今的乡村,早已不是记忆中模样,是真正的幸福家园。”

“议堂之窗” 红色议事堂内,抗战时期的手推车、泛黄的路线图,静静诉说着往昔的峥嵘。墙上悬挂的新旧村庄对比照片,清晰展现出村庄的蜕变轨迹。姜欣一边记录,一边感慨:“老物件承载着乡愁,新变化彰显着活力,这就是乡村发展最生动的写照。”

在村里的游客中心和农产品展示馆,实践团了解到,议堂村正依托红色资源和乡土特色,大力发展柳编、红色研学等产业。搬迁后整合的土地上,水稻与柳枝相映成趣,长势喜人,为村集体和村民带来了实实在在的收益。杨泽凡看着眼前的丰收景象说:“把土地资源盘活用好,才能让老百姓的日子越过越红火。”

图为村党支部书记李坤向实践团成员介绍柳枝生长情况 张山龙摄

实践中,团队成员还走进村活动室,为孩子们讲述小萝卜头狱中坚持学习、王杰舍己救人的故事,带领他们诵读《童心向党》,并展示我国在航天和人工智能领域的辉煌成就。“我也要努力学习,将来为国家作贡献!” 孩子们纯真的话语,让现场充满了温暖与力量。

图为实践团成员为孩子们讲述红色故事的画面,孩子们听得十分投入 张山龙 摄

谈及此次实践,南工程团队成员收获颇丰。周丹宇说:“红色研学让我们坚定了信念,乡村观察让我们看到了实干的力量。作为计算机专业学生,我希望未来能把数字化技术带回家乡,用专业所长为乡村振兴添砖加瓦。这是家乡给予我们的力量,也是我们对家乡的承诺。”