2025年7月19日,华中农业大学微生物资源发掘与利用全国重点实验室研究生第三党支部暑期社会实践团走进了昙华林幽静老街深处的汉绣艺社,专访了国家级非物质文化遗产汉绣代表性传承人沈昌慧老师。本次暑期社会实践中,沈老师与我们分享了她的从艺生涯、汉绣的独特魅力,以及她对非遗文化传承的深刻思考,使我们感受到了非遗文化的深厚底蕴。

↑实践成员走访汉绣艺社

步入古色古香的汉绣艺社,我们立即被琳琅满目的绣品所吸引。从气势恢宏的黄鹤楼胜景到精致典雅的梅兰竹菊,从栩栩如生的九头鸟到中西合璧的星空系列,每一幅作品都展现着汉绣"浓墨重彩、富丽堂皇"的艺术特色。

↑琳琅满目的汉绣珍品

汉绣是流行于湖北省荆沙、武汉、洪湖一带的传统刺绣艺术,据史书记载,它始于汉,兴于唐而盛于清,但到上世纪末,由于各种原因,濒临失传。2008年6月14日,汉绣经中华人民共和国国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。随着近些年国家文化软实力的提升带来了人民群众的文化自信,使得汉绣也再次走进大众视野。

汉绣作为楚文化的载体,绣品中常出现龙凤,虎纹等图腾元素,颜色上也多采用朱砂红、孔雀蓝等鲜艳色彩,与苏绣、湘绣等绣种形成鲜明对比。汉绣有着独特的针法组合,沈老师向我们介绍说,其实汉绣有一百多种针法,除了常用的铺、平、织、间、压、缆、掺、盘、套、垫、扣等,每位汉绣师傅都有自己常用的针法,在绣不同图案时,也要根据线条流向变换针法。

↑采访沈昌慧老师

当下非遗保护掀起热潮,汉绣的传承与创新迫在眉睫。沈老师提到,虽然政府给予了一定支持,但汉绣的传承依然面临着许多困难,一方面是手工绣品耗时长,讲究慢工出细活,也就决定了一幅好的作品价值高昂,另一方面是价格低廉的机绣对市场造成了巨大冲击。此外,汉绣知名度不如从前,新时代年轻人对汉绣了解有限,来参观体验的人虽然多,但是能坚持下来的却少之又少。

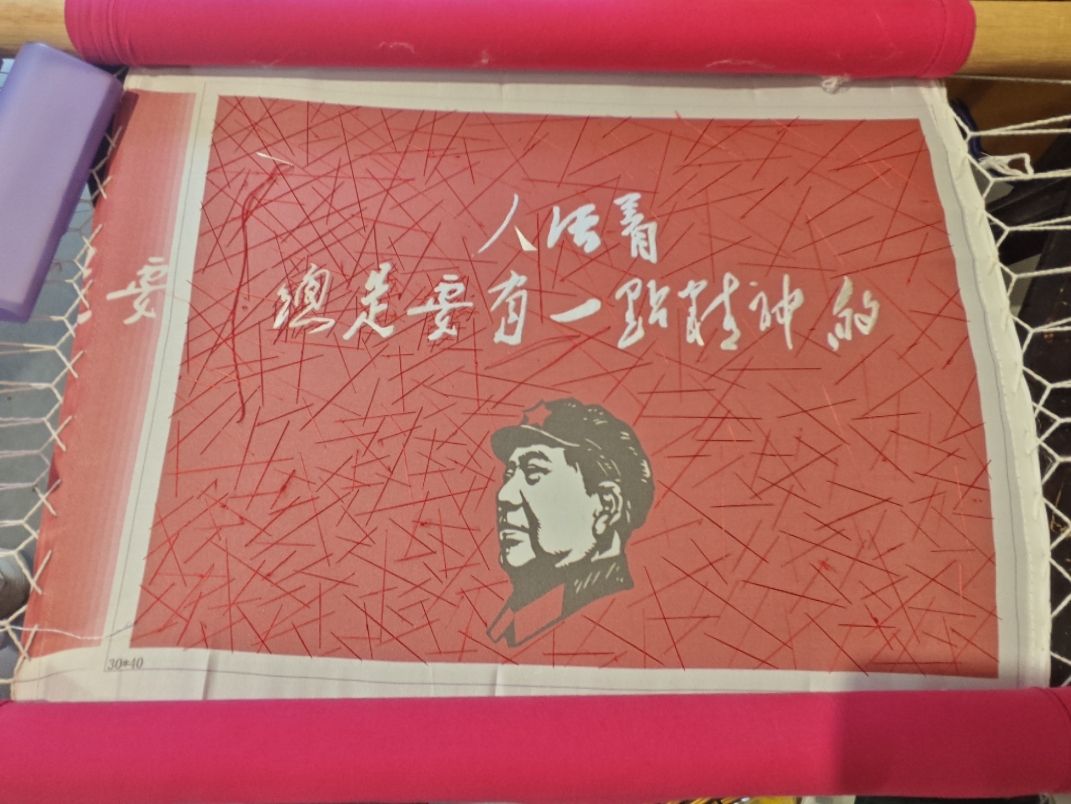

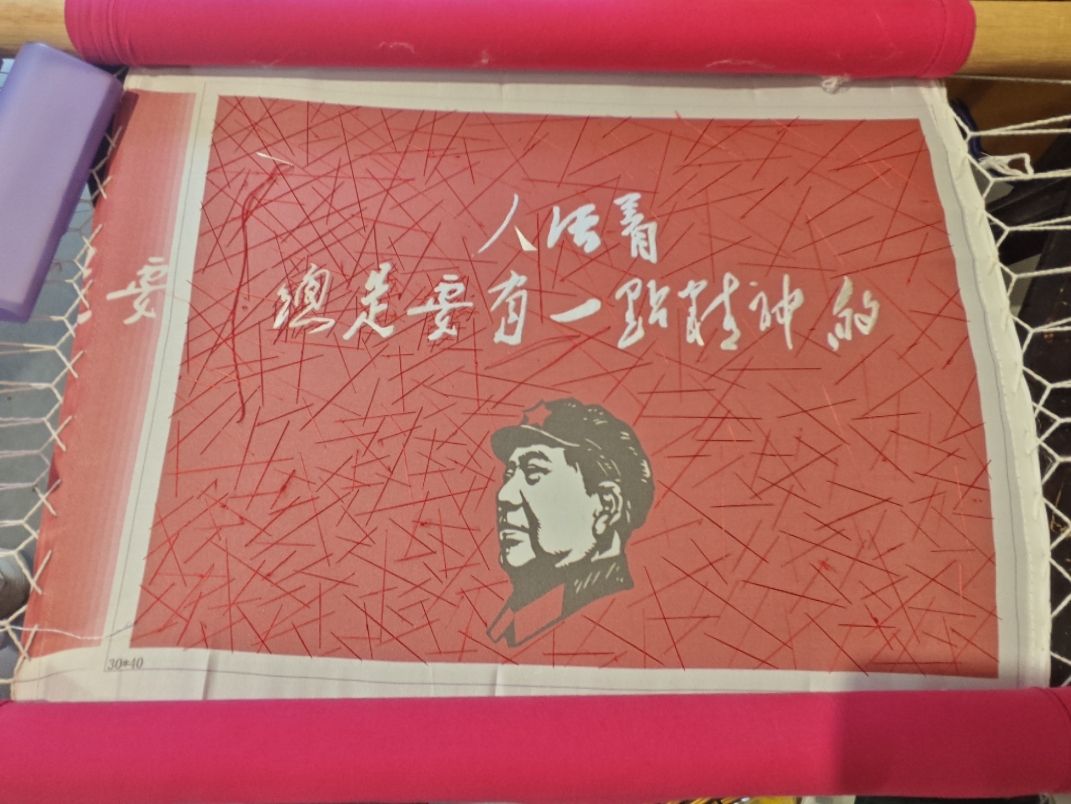

↑正在刺绣的毛主席经典语录“人活着总是要有一点精神的”。

在沈昌慧老师的工作室,绣架上的每一幅作品都像一部无声史诗。那些跃动的龙凤、灵动的花鸟,不仅是技艺的结晶,更是一个非遗传承人对文化使命的坚守。她的话语中,既有对传统的敬畏,也有对创新的勇气,这种矛盾与平衡,恰是非遗文化传承的核心密码。当我们离开时,阳光透过雕花窗棂洒在绣品上,仿佛为这门千年技艺镀上一层新的光芒——那是文化自信的时代之光。